专家视角 —— 基于系统思维的地域空间规划技术方法研究(二)

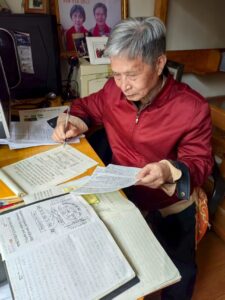

作者简介:曹永卿,1943年5月生,湖南益阳人,中共党员,教授,注册城乡规划师。主持的教学成果曾获湖南教委一等奖,国家教委二等奖(排名第一),获“全国优秀教师”称号。

编者按:

地域空间是自然、社会、经济等多要素耦合的复杂整体,其演化有自组织与规划引导双重机制,我国城市空间在不同阶段呈现不同特征,也面临功能异化等挑战。曹永卿教授深耕城乡规划领域数十载,既以系统工程视角梳理过三代系统理论与城市规划的关联,更始终立足实践洞察地域空间演化的底层规律。

在本次推出的第二期科普微文中,他延续系统思维的核心脉络,以复杂适应系统(CAS)理论为钥匙,深入剖析地域空间主体的多维属性与“自组织 – 规划引导” 双重演化机制:从几何、自然、社会等七大属性的可视化表达,到适应性主体聚集生成空间多样性的自组织逻辑,再到我国不同发展阶段规划模式的转型与反思,层层递进揭示城市空间从 “自发形成” 到 “规划调控”、再到 “多维适应” 的演进路径,更直指中央城市工作会议提出的 “多维适应新阶段” 背后,空间规划需融合复杂适应系统理念与系统工程技术的创新方向。期待本文为学界与业界提供启发,推动系统思维在城乡空间治理中的应用,助力构建更优的城市空间。

地域空间主体的复杂属性与演化机制

我们所说的地域空间主体是指由自然、社会、经济、文化,生态相耦合的地理空间,它表现为国家、区域、城市、社区、街区、园区、居住小区、村庄等等从宏观到微观的地理空间序列。鉴于将CAS引入地域空间规划领域时我们研究的对象既不仅是一群人,也不只是一块土地载体,而是一种具有智能的耦合体,于是我们引入了“地域空间主体”的概念,地域空间主体同样具有适应性,但许多属性上与CAS所说的“适应性主体”有区别,至少一个是可自由移动的,一个是不可移动的。

1)几何属性:几何形态、几何测度、几何维度、拓扑关系;

2)自然属性:自然形成、不可移动、自然基质、自然演化;

3)社会属性:所有权属、法律地位、历史文化、社会场所;

4)经济属性:土地用途、价值价格、投入产出、租赁抵押;

5)地理属性:地缘关系、地理区位、尺度效应、时空数据;

6)生态属性:生态环境、生物生境、生态产品、生态服务;

7)智能属性:感知认识,预测决策、复杂适应、协同联动。

根据CAS理论归纳出的7个要点,适应性主体为了生存和发展,向地域空间中某些适宜地段聚集。每个适应性主体都需占用一定的空间,即一定的生态位,同时也产生另外的生态位,引来其他适应性主体聚集,逐渐生成细小的地域空间主体,这就产生了最下层的多样性。适应性主体之间及它们与地域环境之间必然发生非线性相互作用,随即产生各种流,人流、物流、资金流、信息流。适应性主体和地域空间都具有自己特有的标志,(如人的年龄、学历,地域空间的某些属性),这就实现了聚集的选择性,自化产生了地域的类型的分野。城市地域空间就这样搭积木式的扩展开来。CAS内的适应性主体都有自己的行为模式,称为内部模型。CAS系统模型可以看作是以内部模型为积木,通过标志进行聚集,产生相互作用并分层次涌现出来的动态系统。必须知道,一定地域内的适应性主如体个人、公司因不适应环境而外流消失。最早期的农村居民点自然村和小集市就是这样演化出来的。由于发展缓慢,许多因聚集而产生的问题在演化过程中得以解决。

03 规划引导下的空间演化

1)规划引导下的均衡发展与形态演化

新中国成立后的计划经济时代就推行了城市总体规划,城市空间形态适应了自然地理环境、交通设施、与上位城市的关系,演化出团状、带状、组团等形态。城市空间结构布局、重大设施选址、城市规模等级都是通过总体规划来确定,大中小城市都获得了较均衡的发展,城市作为一定地域的政治、经济、文化、科技中心的地位基本确定下来。各层次的规划设计原理、规划教育、规划设计机构都获得了相应的发展。

2)投资拉动的城市空间快速变化

上个世纪90年代,随着外向经济和土地经济的拉动,城市空间开始快速变化。为适应这一大势。城市规划开始向关注人口规模与土地需求转型。城市空间发展已不屑于小步向外扩展,大规模新区、新园区、新住区以及城市交通大骨架,按规划建设起来。村庄被整个地包入开发区、景地段建起了高档住宅,仿古街遍地兴起。新发展起来的控制性详细规划关心高建筑密度和容积率,以求获得可观的商品住房和商业面积。土地和住宅被异化为投资产品,许多应该有的属性没实现。我国城市空间这一轮大演变是伴随着我国这个农业大国向工业化强国迈进同时发生的,我国城市化水平大为提高,城市现代化面貌和人民生活水平也大为改善,其功莫大焉!当然也留下许多后遗症。包括政府债务、设施空置、生态环境退化等等。

3)多维适应的城市更新和创新转型

地域空间新功能的产生需要新的空间结构支撑。可以断言,空间规划设计并不会消失,但新空间规划需要复杂适应系统理念和系统工程技术方法来实现。近来各地都有新的经验产生,如“就地拆除、就地建设”的住宅楼盘更新,政府、业主、建设投资方协同参与,彻底摒弃了大拆大建的投资商主导的建设方式。

小结

本章根据CAS理论基本原理,揭示适应性主体在空间中的聚集而形成空间主体的城市空间演化机制,这是一种从下至上的空间自组机制。进入现代高速发展时代,城市空间发展普遍采取规划建设模式。在我国,土地公有制和管理体制为城市的大面积快速开发建设提供了极好条件。但是,这种适应土地经济需要的粗狂式规划建设起来的城市未必是完美的,城市空间的必有属性并不具备。突出的例证是“仿古城”,无人住,无产业,缺少社会经济价值,算不上是城区。这种片面适应土地经济的空间规划建设模式不可持续。中央城市工作会议精神明确指示,城市建设已开始进入多维适应的新阶段,值得深入研究。

一审:孙思敏、二审:吴颖、三审:喻常雄